健康體適能 -- 身體組成

一.基本概念

身體組成(Body Composition)是指身體中的各結構成分所佔的比率或含量,依據結構成分而有不同層次的分類方法(Wang,1992),詳如表一;常用的有組織系統及身體層次的分類方式,組織系統層次是將身體分成脂肪重和非脂肪重兩大成分的模式(丁文琴、謝伸裕,1995),非脂肪重包括了肌肉、骨骼、內臟及其他的結締組織等,亦即脂肪以外之重量;而身體層次的分析是利用皮脂厚度、體圍、身高、體重、身體質量指數以及身體密度等各種人體測量的方法來進行身體組成分析。藉由身體組成的分析可以瞭解脂肪的含量,更可視為身體的肥胖程度的指標。

層次一 |

原子層次 |

氧、碳、氫、氮、鈣及其他元素 |

層次二 |

分子層次 |

蛋白質、碳水化合物、脂質、礦物質、水等 |

層次三 |

細胞層次 |

脂肪細胞、體液、體細胞質量、器官等 |

層次四 |

組織層次 |

脂肪組織、骨骼肌、骨骼、血液等 |

層次五 |

身體層次 |

皮脂厚度、體圍、身體密度等 |

表一、不同層次的身體組成分類表

二.檢測方法

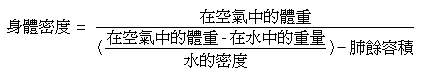

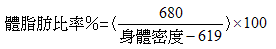

(1) 水中秤重法(Underwater Weighing,UWW)

水中稱重法至今仍被運動生理學界視為黃金標準,1940年代,Behnke等人利用阿基米得原理,以物體在水中減輕的重量等於排去同體積水重量的原理,以水中稱重法求得人體密度(如圖一)。此方法是利用流體靜力學測量法,受試者必須全身浸於水中來測量。其步驟包括先測量最大呼氣後殘留於肺內之殘氣量(成年男性約1500ml,女性約1200ml);並分別測量身體在空氣中之重量及水中之重量,利用公式可計算得身體密度,得知密度後利用迴歸方程式便可估算出體脂肪百分比。

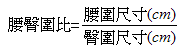

(2) 腰臀圍比(Waist-to-Hip Ratio, WHR)

皮下脂肪的評量可概分為總脂肪量及體脂肪分佈兩個方向,腰臀圍比是行政院衛生署公佈肥胖指標之一,可概略說明體脂肪分布的情形,雖然評價不如皮脂厚測量,不過因為容易施行,是一種簡便且實用的測量脂肪分布方法。

(3) 身體質量指數(Body Mass Index, BMI)

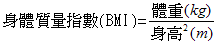

身體質量指數(BMI) 是依據體重和身高的關係,來說明體型的一種測量方法,由於身體質量指數與體脂肪比率有很高的相關性,是應用最廣泛的肥胖狀態指標,由於容易計算取得,常被用來做大樣本的研究以及比較不同團體的情形,但此法對於特殊族群如孕婦、青少年及運動員等,可能會有錯估的疑慮。

(4) 生物電子阻抗測量法(Bioelectric Impedance Analysis, BIA)(Body Mass Index, BMI)

此方法是利用電流通過身體所測量出的電流與電阻等訊號來預測體脂肪。由於人體是一個不均質的導體,電流在通過組織器官時會有不同的傳導速度,脂肪越多,傳導速度越慢,阻力越大,反之,若脂肪比率越低,電流傳導速度越快,產生的電阻也較小,得知電阻後可帶入公式以求得脂肪體積(Lukaski、Bolonchuk、Hall and Siders,1986)。

公式為 V=ρL2/R

(V=體積,ρ=物體電阻係數,L=電導體的長度,R=電阻大小)

(5) 其他身體組成分析法

- 紅外線交互作用測量法 (Near-Infrared Interactance)

- 磁振造影法 (Magnetic Resonance Imaging,MRI)

- 皮脂厚測量法(Skinfold measurements)

三.評估身體組成應有的認知

(1) 身體組成為健康體適能的構成要素

在體適能測驗中使用皮脂厚測量或採用身體質量指數,作為評估身體組成的指標。身體組成雖不像其他健康體適能要素需要肢體的活動,但卻與身體健康的評估息息相關,如高血脂、高血壓、高血糖等。它不只是一種測量,需使用多種方法加以評估,以避免造成錯誤的訊息以及不切實際的目標。

(2) 太常測量體重將可能導致錯誤的推斷

影響體重的因素很多,短期間體重的改變可能是攝取水分或流失水分的結果,但多數人卻將它視為節食、減肥藥或運動的結果,而產生過度的期待;唯有間隔較長的測量才能真實反應出體重變化,並在實施測量時儘量保持條件一致,例如在早晨相同時間排空後的測量,如此才能減低水份變化的影響。

(3) 過胖比超重更需被注意

在評估身體組成時,常以體重作為身體組成的主要指標,而不考慮脂肪含量或脂肪分佈的現象,如此對於平時有運動習慣者,可能會有超出正常範圍的誤判,由於平日運動習慣的結果,會擁有較多的肌肉以及較重的體重,因此,若僅以體重來判別胖瘦則有產生誤差的可能。再者,體脂肪比率過高的現象對於健康的影響才是值得被注意的!

四.改善方法

(1) 擬訂運動計畫

- 評估並記錄每日的能量攝取量、休息狀態代謝率及每日活動量等。

- 安排固定時間從事身體活動,將運動融入生活中。

- 擬訂運動計畫:選擇有興趣的體適能活動,擬定有效可行的運動計畫。

(2) 擬訂飲食計畫

- 參考每日飲食指南,均衡攝取六大營養素,並評估所攝取熱量與身體消耗熱量的關係;每日攝取的熱量不低於1200卡,以免營養不良,而降低新陳代謝率。

- 以五穀為主食(糙米、胚芽米、全麥),並盡量選用高纖食物。

- 少油、少鹽、少糖的飲食原則,以維持健康的飲食習慣。

(3) 行為改變

飲食行為的改變:

改變用餐的順序(例如先喝湯後,再食用主食)。

用餐時細嚼慢嚥,餐後立刻刷牙。

多攝取高纖食物,以利腸胃蠕動;並避免高熱量的食物攝入。

多喝白開水,少喝含糖飲料。

(4) 運動生活的調整

養成規律運動的習慣並參照體適能333的原則,從事身體活動。

肥胖者應循序漸進,逐漸增加運動時間及運動頻率。

若欲實施減重(肥)計畫應以有氧運動(如走路、慢跑、游泳、騎腳踏車等)、飲食控制及行為改變法三種方式一起合併實施,效果最佳。

※ 延伸閱讀

- 大學生的健康體適能,卓俊辰 著,國立編譯館 主編,華泰文化事業公司 印行

- 運動與健康-減肥健身與疾病的運動處方,方進隆 著,漢文書店 出版

- 認識健康體能,林貴福著(民87),台北:師大書苑有限公司出版

- 健康體適能理論與實務,(民96),台中:華格那出版社

- 運動生理學網站

- Charles. B.C., Ruth. L., Gregory J. W., & William R. C.(2001) Concept of fitness and wellness. (4th ed)., Mc Graw Hill.